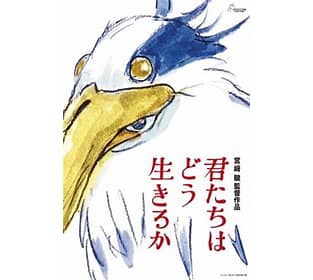

2023年、宮﨑駿監督が約10年ぶりに送り出した長編映画『君たちはどう生きるか』。ポスターに描かれたのは一羽の鳥と作品タイトルだけ。予告編も一切なし。そんな異例づくしの公開方法に世間はざわつき、公開後は「観終わったあと、誰かと語りたくなる作品」としてSNSを中心に大きな反響を呼びました。そんな作品が5月2日の金曜ロードショーでついに全国初放送されました。

ジブリの美しい映像、象徴的なストーリーテリング、そして“わかりづらいけど心が動く”という感覚。この記事では、その“わかりづらさ”の奥にある魅力を、観客目線で多角的に読み解いていきます。

映画のあらすじ(※ネタバレを軽く含みます)

舞台は戦時中の日本。主人公・眞人(まひと)は火事で実母を亡くし、父の再婚を機に自然豊かな地にある屋敷へ移住。そこで出会うのが、なんと人間の言葉を話すアオサギ。

そのアオサギに導かれるように、眞人は“異世界”へと足を踏み入れる。その世界には鳥人、老婆たち、そして不思議な塔。現実と幻想、生と死、そして記憶と再生が混ざり合う空間で、眞人は選択を繰り返すことになります。

「ちょっと難しい…けど、なんか引き込まれた。世界観がスゴすぎて息止まったかも。」

映画の魅力を読み解く4つの観点

“正しさ”とは何かを静かに問う物語

眞人は作中でたびたび岐路に立たされます。怒るか、受け入れるか。逃げるか、向き合うか。誰も明確な答えを教えてくれず、「正しさ」とは何かを自身の感情で判断しなければなりません。

この物語は、“誰かに教わる道”ではなく、“自分で考える道”を歩む少年の成長譚なのです。

「なんか…わたしもいつも誰かの正解探してるかも。自分の答え、持ってみたいな…。」

戦争と創造の交差点で描かれる現実

背景には第二次世界大戦の影が差します。空襲、混乱、そして疎開。作品は戦争を前面に出すわけではないものの、社会の崩壊と個人の内面が密接に絡み合う構成になっています。

宮﨑駿監督が「次世代に向けて作った」と語ったように、“破壊の時代をどう生き抜くか”という根源的なメッセージが込められています。

親子、特に“母”という存在の再定義

眞人にとって、母は心の支えであり、喪失の象徴でもあります。現実世界ではすでに亡くなった母親を、異世界で追い求めるという構図は、「もう戻らないもの」への執着と受容の物語でもあります。

また、義母との関係にも微妙な距離感があり、家族という存在の“あいまいさ”が丁寧に描かれています。

「母のこと思い出した…。あのシーンで泣いた子、絶対多いと思う。」

アニメーションの極致といえる美術表現

鳥の羽ばたき、草のなびき、水の揺らぎ、光の陰影──すべてが“人の手で描かれた”ことを思い出させてくれる美しさ。

夢と現実の境界線をあえて曖昧にすることで、観る側の感覚を刺激する映像演出は圧巻です。

「絵の綺麗さが神レベル。言葉なくても感情伝わってくるのすごい…!」

「わからない」が正解なのかもしれない

この映画には、“わかりやすい答え”は存在しません。むしろ、それぞれの視点で解釈が生まれることこそが、作品の狙いなのかもしれません。

「正解よりも、自分にとっての意味を探す」──それが『君たちはどう生きるか』という問いに対する、最も誠実な向き合い方だと感じました。

「わかんないからこそ、自分に問い返してる感あった!不思議な余韻が残る作品だね」

まとめ:「どう生きるか」は、誰かに問われるものではなく、自分で選ぶもの

映画の最後、眞人は現実世界に戻り、自分の人生をもう一度歩み出します。

その姿が教えてくれるのは、「未完成な自分を受け入れて、それでも前に進む勇気」の尊さ。

映画のタイトルであり、最大の問いである「君たちはどう生きるか?」というメッセージは、観た人の中でずっと息づき続けることでしょう。

「“まだ答え出なくてもいい”って、すごく救われた。これ、何回も観たくなるやつだよね」

コメント